近日,上海某涼皮店因經營范圍超出許可被監管部門處罰的事件引發社會廣泛關注。盡管店家在疫情后積極拓展業務以求生存的初衷值得同情,但這一事件背后折射出的深層問題值得深思——當公共權力缺乏有效約束時,其行使往往會偏離服務公眾的初衷,演變為不斷自我強化的管控行為。

縱觀此事,市場監管部門對涼皮店的處罰雖在法規框架內,卻暴露出執法缺乏溫度與彈性的問題。在疫情后經濟復蘇的關鍵時期,小微企業本就舉步維艱,監管部門理應在守住食品安全底線的前提下,采取更柔性的執法方式,如指導整改而非直接處罰。這種‘一刀切’的執法模式,本質上反映了權力運行缺乏有效制約的現狀。

權力的天性需要制度約束。正如孟德斯鳩所言:‘一切有權力的人都容易濫用權力,這是萬古不變的一條經驗。’若缺乏健全的監督機制,權力部門往往會通過不斷加碼管控來彰顯自身存在感,最終導致行政權力過度擴張,擠壓市場活力與社會創新空間。

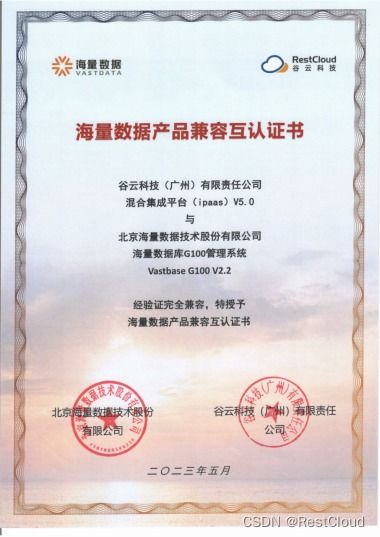

這種權力擴張的現象在IT認證領域同樣值得警惕。作為技術標準與人才評價的重要機構,IT認證中心肩負著維護行業規范、保障技術質量的公共使命。但如果其權力不受制約,就可能出現認證標準隨意變更、認證流程不透明、收費不合理等問題,這不僅會加重IT從業者的負擔,更會阻礙整個行業的技術進步與創新發展。

要構建健康的權力運行環境,需要從三方面著手:完善法律法規,明確權力邊界,防止部門自我授權;建立多元監督機制,引入公眾參與和第三方評估;推動服務型政府建設,將‘管理’思維轉變為‘服務’理念。

在上海涼皮店事件中,我們看到的不僅是一家小店的經營困境,更是權力運行機制需要優化的現實訴求。同樣,在IT認證等領域,我們也需要警惕權力過度擴張可能帶來的負面影響。唯有將權力關進制度的籠子,才能真正確保其為民所用、促進社會進步,而不是成為阻礙發展的負擔。